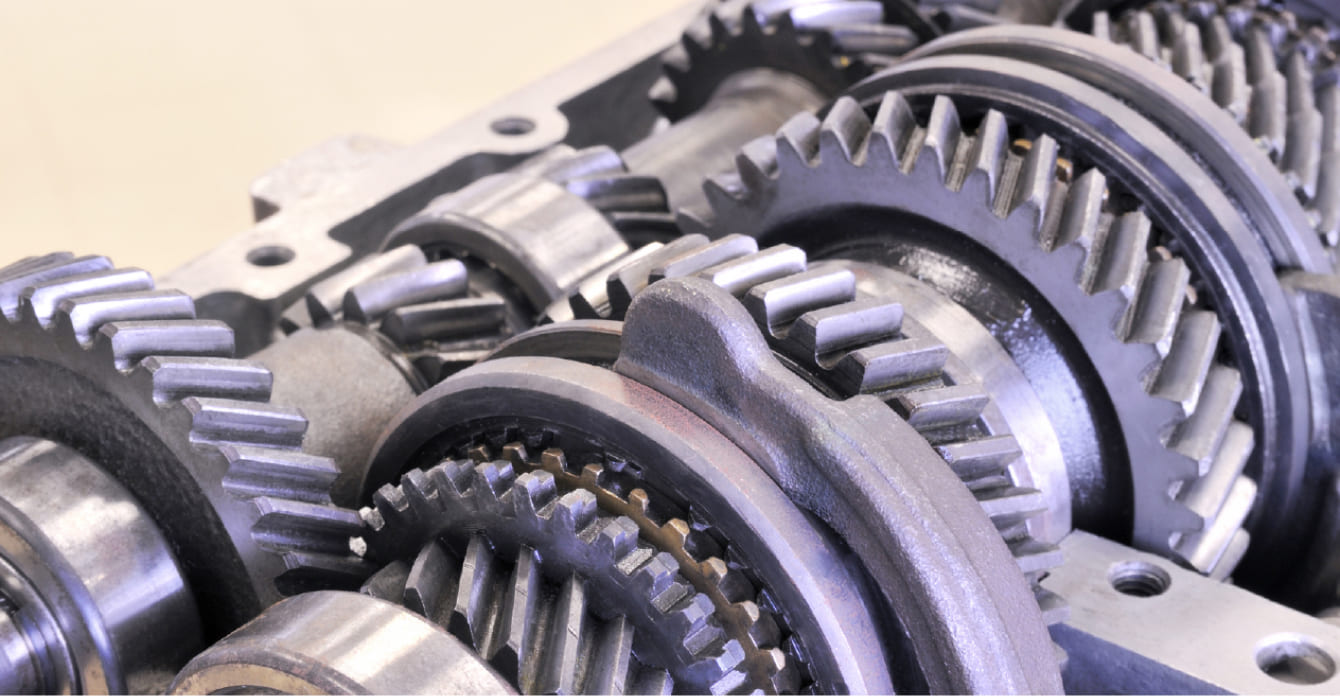

自動車部品製造の現場で

自動車部品製造工場では、さまざまな部品の検査を行っています。エンジン部品、トランスミッション部品、足回り部品、ブレーキ部品など数多くの重要部品に対し、割れ、鋳巣、へこみきず、かけ、異材、熱処理不良、形状違いなどの検査を行っています。

※検査をご検討の場合は、無料で見極め試験させていただきます。

渦流探傷器でできること

割れ検査(図1)

鍛造工程や熱処理工程で発生する割れを検査できます。

割れは渦電流の流れを妨げるので大きな検出信号となるため、検査しやすいきずです。

一般的には深さが0.3~0.5mm以上の割れを検査できます。

へこみきず検査(図2)

鍛造工程や切削工程で発生するへこみきずを検査できます。

へこみきずは、渦電流の流れをあまり妨げないので検出信号が小さく、割れと比べると検査しずらい傾向にあります。

検査できるきず深さは、へこみの形状によって異なります。

鋳巣検査(図3)

アルミや鉄の鋳造品の製造工程で発生する鋳巣を検査できます。

渦電流は表層部付近に流れるため、表層部の鋳巣が対象で内部の鋳巣は検査できません。

一般的にはφ0.3mm、深さ0.3~0.5mm以上の鋳巣が検査できますが、1個の鋳巣だけなのか、小さい鋳巣が集合しているのかによっても異なります。

また、鋳鉄は磁気ノイズの影響がある場合は小さい鋳巣の検出が難しくなる可能性があります。

![図1:割れ検査 [渦電流の変化が大きい]](/assets/images/ndi_eqpmt/application/automtiv_pts/ability01-img01.svg)

![図2:へこみきず検査 [渦電流の変化が小さい]](/assets/images/ndi_eqpmt/application/automtiv_pts/ability01-img02.svg)

![図3:鋳巣検査 [内部の鋳巣は検査できない]](/assets/images/ndi_eqpmt/application/automtiv_pts/ability01-img03.svg)

異材判別器でできること

異材判別

さまざまな工程で混入する、異材品を判別できます。

判別したい鋼種によって、判別しやすいものとしにくいものがあります。

また、同じ鋼種どうしの検査であっても、熱処理前後で判別性が変わる場合もあります。

熱処理不良判別

熱処理工程で発生する、工程飛び、硬度不足、未熱処理(生品)、浸炭焼入れ不良などを判別できます。

生品や熱処理工程飛び品は比較的判別が容易ですが、硬度不足品や浸炭焼入れ不良品の場合、条件が良品に近いとNG品であっても判別できない場合があります。

構成イメージ

きず検査

プローブを検査対象から一定の距離(0.3~0.5mm程度)を空けて設置し、検査対象を回転させ検査します。プローブは検査幅の範囲しか検査できないので、広い範囲を検査したい場合は、プローブを一定方向に動かしてスキャンする必要があります。

非導電体には反応しないので、水や油を事前に除去する工程が必要ありません。

きず検査の運用イメージ

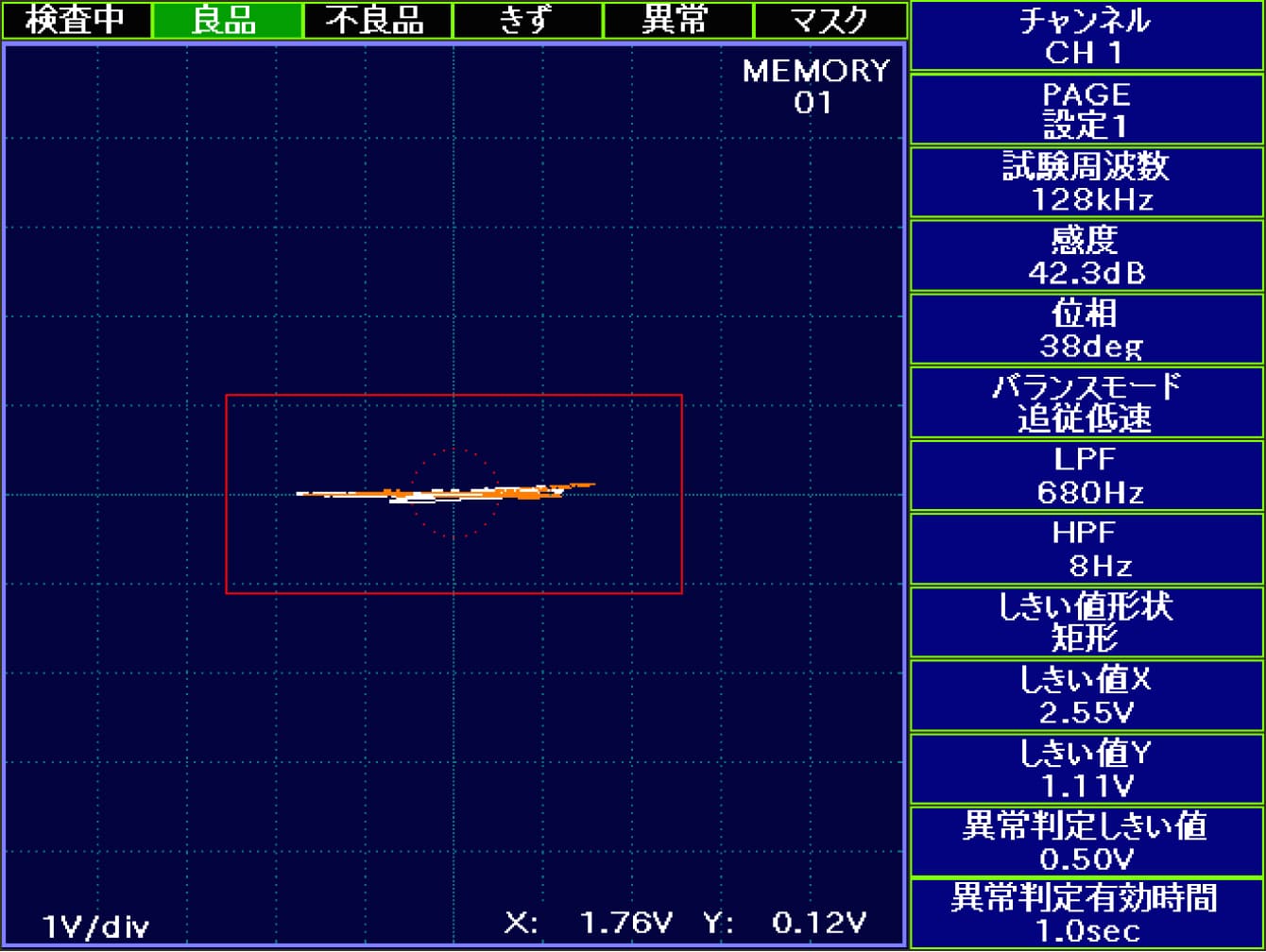

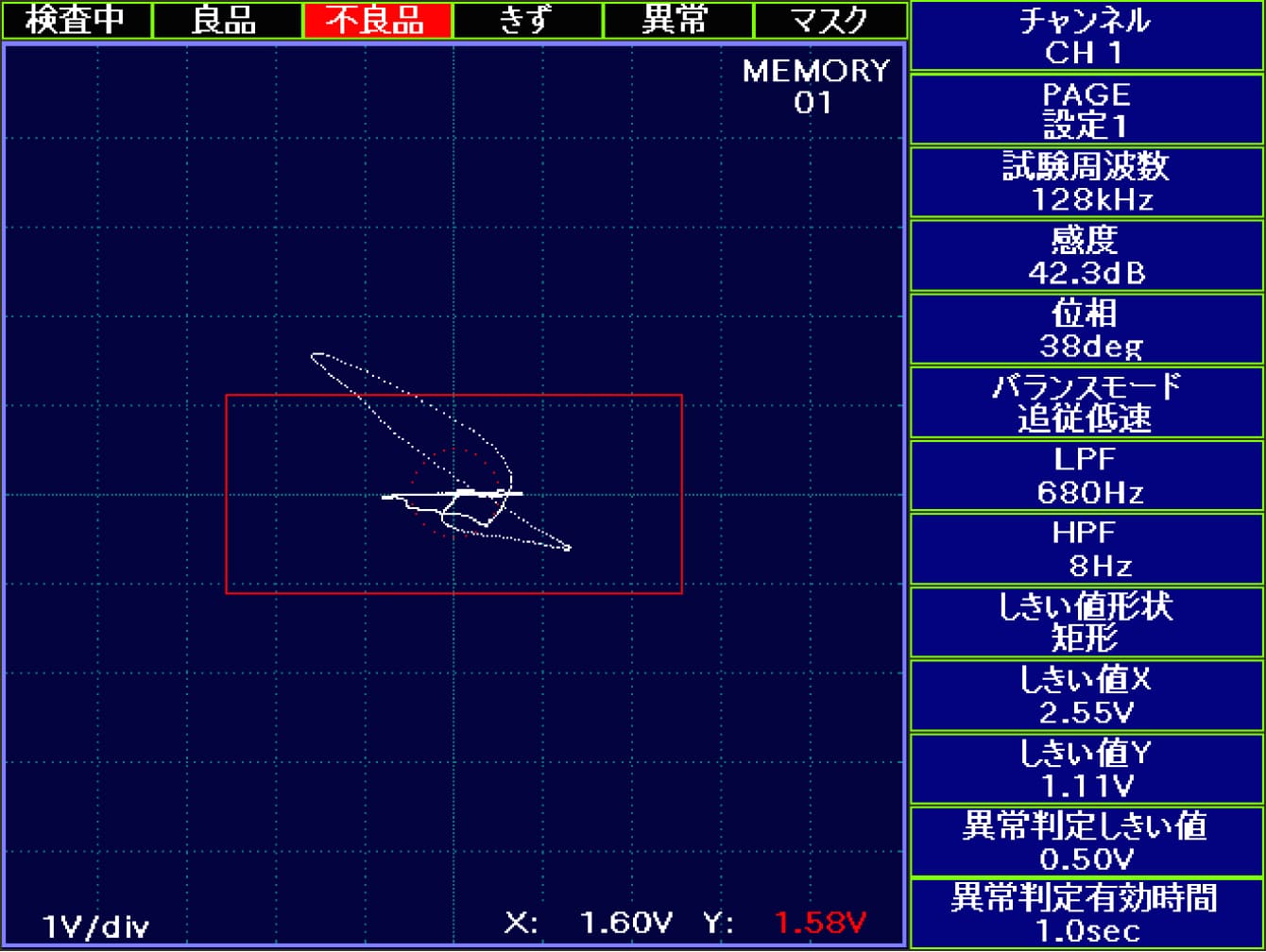

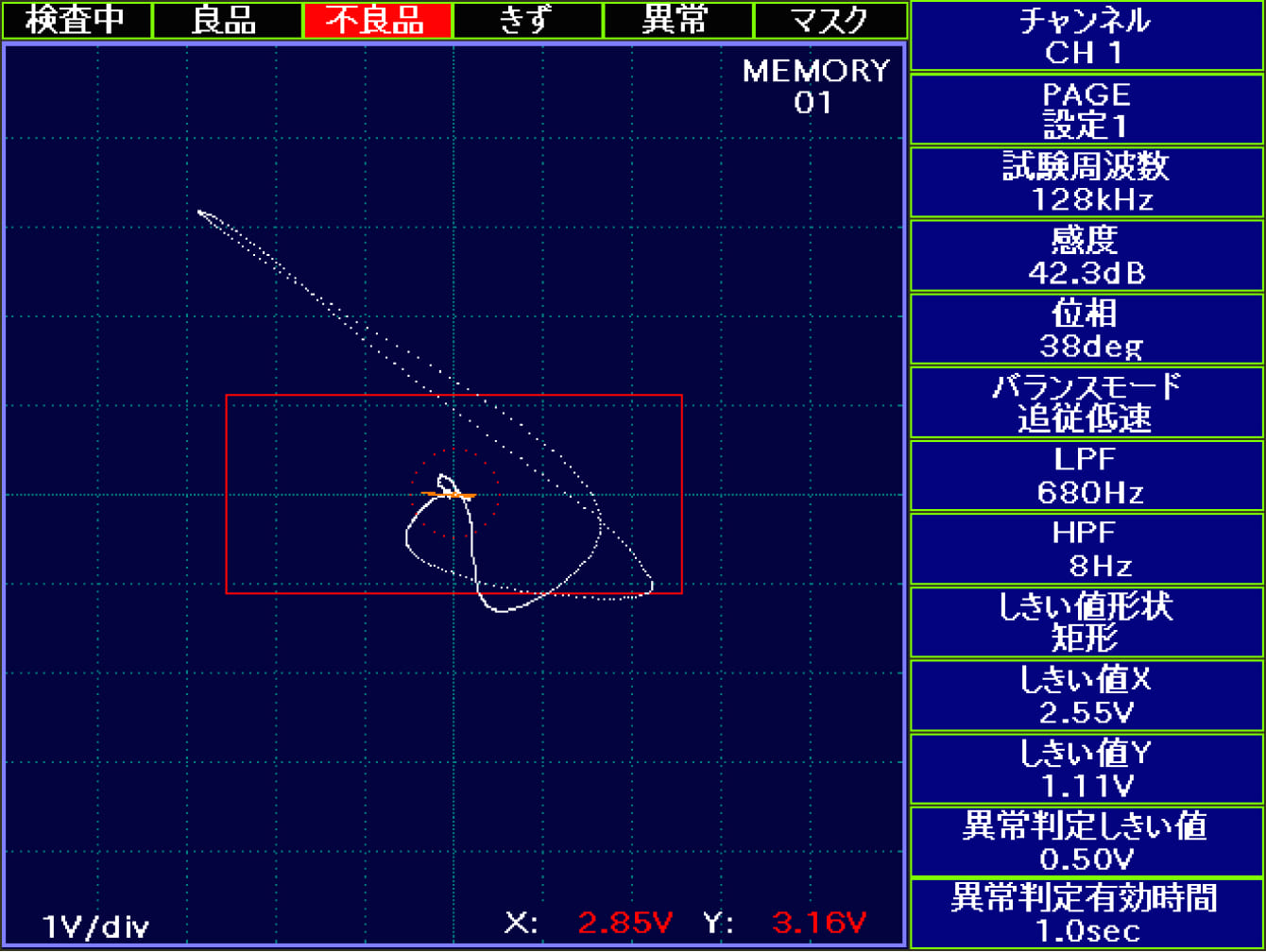

検査画面

構成イメージ

異材判別検査

パーツフィーダーなどから送られてきた検査対象をコンベアなどで位置決めし、貫通プローブに通過させて検査します。事前に良品マスターを登録し、その信号と同じかどうかで異材や熱処理不良を判別しています。通過位置が変わってしまうと検出する信号が変わるため、同じ位置を通過させるよう搬送設備を作る必要があります。

通過させるだけで検査が終了するので、高速で検査ができます。

異材判別検査の運用イメージ

検査画面

実績

お問い合わせ

- 大阪本社

-

TEL:06-6612-8502

平日9:00〜18:00

(土日祝日休み) - 東京営業所

-

TEL:03-5835-3741

平日9:00〜18:00

(土日祝日休み) - 中部営業所

-

TEL:0566-63-6565

平日9:00〜18:00

(土日祝日休み)